4月22日,工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合印发了《国家智能制造标准体系建设指南(2024版)》(以下简称2024版《指南》),为下一阶段智能制造标准化工作提供指引。

这是继国家智能制造标准体系建设指南2015、2018、2021版后的第四个版本。

我国智能制造发展已从“理念普及、试点示范”迈入“深化应用、全面推广”的新阶段。标准对推动智能制造高质量发展具有支撑引领作用。

2024版《指南》的总体目标是,到2026年,制修订100项以上国家标准、行业标准,构建适应新型工业化发展的智能制造标准体系。

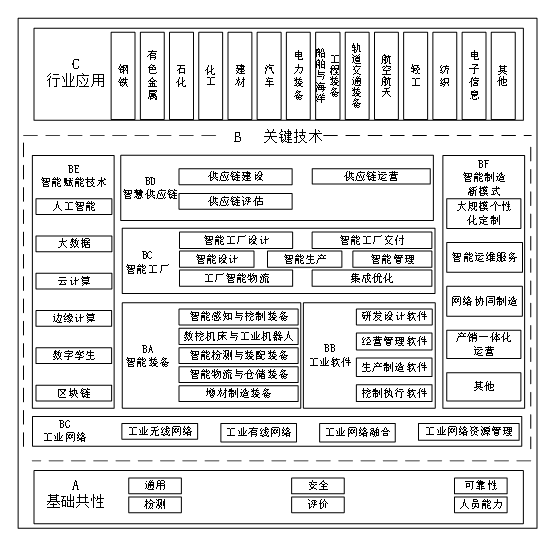

智能制造标准体系框架包括A基础共性、B关键技术、C行业应用3个部分。2024版《指南》继承了该体系架构,在标准框架和重点方向上有所变化。

例如,2024版《指南》关键技术标准包括BA智能装备、BB工业软件、BC智能工厂、BD智慧供应链、BE智能赋能技术、BF智能制造新模式、BG工业网络7个部分;行业应用标准包括钢铁、有色金属、石化、化工、建材、汽车等14个部分。

这表明,相比2021版,2024版的变化之一,是新布局了工业软件方向标准,强化了人工智能、大数据等新一代信息技术在制造业的深度融合应用标准化布局,强化新兴技术与智能装备、工业软件等工厂核心要素融合创新,以及增加了产销一体化运营新模式等标准,增加了化工、轻工等行业应用标准,优化了智能赋能技术等标准。

此外,2024版强调需求牵引,应用拓展,“聚焦产品全生命周期、生产全过程、供应链全环节,构建典型场景标准群,以标准应用项目和贯标行动为工作抓手,释放智能制造标准应用效能,固化技术创新成果”。

智能制造是制造强国建设的主攻方向。2015年至2021年制定的三版《国家智能制造标准体系建设指南》,阶段性目标均已完成。

截至目前,我国累计发布智能制造国家标准472项、国际标准50余项,支持建设135个标准应用试点项目,加速标准落地、引领产业应用、深化国际合作,为智能制造深入发展提供有力支撑。

以下为《国家智能制造标准体系建设指南(2024版)》全文。

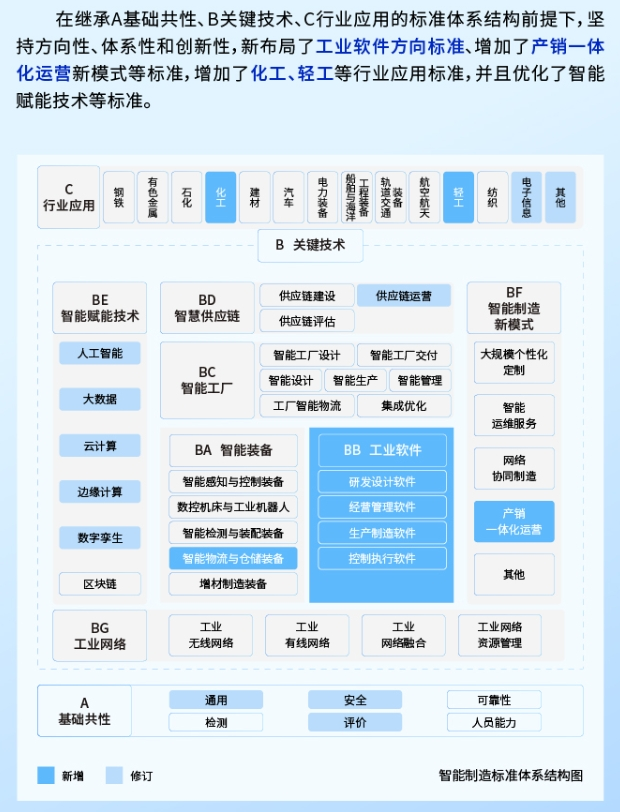

一、智能制造系统架构

图 1 智能制造系统架构

二、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署要求,立足新发展阶段,全面贯彻新发展理念,服务新发展格局,深入落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国家标准化发展纲要》《“十四五”智能制造发展规划》等部署要求,坚定不移实施制造强国、网络强国战略,强化标准支撑引领,统筹推进国内国际标准化工作,持续完善智能制造标准工作顶层设计,以高质量智能制造标准支撑现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,助力新型工业化高质量发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化转型升级。

三、建设思路

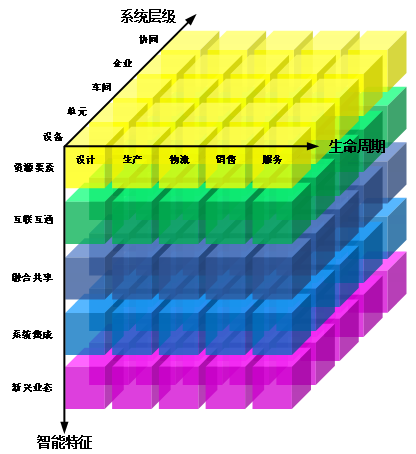

智能制造标准体系结构包括A基础共性、B关键技术、C行业应用等3个部分,主要反映标准体系各部分的组成关系。智能制造标准体系结构图如图2所示。

图2 智能制造标准体系结构图

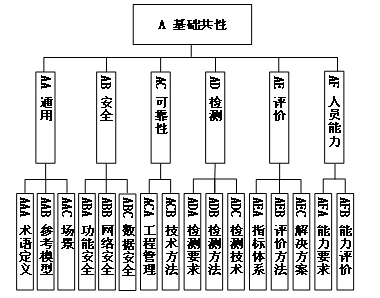

具体而言,A基础共性标准包括通用、安全、可靠性、检测、评价、人员能力等6大类,位于智能制造标准体系结构图的最底层,主要用于统一智能制造相关概念,解决智能制造基础共性关键问题,是B关键技术标准和C行业应用标准的支撑。B关键技术标准是智能制造系统架构智能特征维度在生命周期维度和系统层级维度所组成的制造平面的投影,主要解决企业智能制造推进过程中需要解决的关键技术问题,其中BA智能装备标准主要聚焦智能特征维度的资源要素,BB工业软件标准主要聚焦智能特征维度的系统集成,BC智能工厂标准主要聚焦智能特征维度的资源要素和系统集成,BD智慧供应链标准对应智能特征维度互联互通、融合共享和系统集成,BE智能赋能技术标准对应智能特征维度的资源要素、互联互通、融合共享、系统集成和新兴业态,BF智能制造新模式标准对应智能特征维度的新兴业态,BG工业网络标准对应智能特征维度的互联互通和融合共享。C行业应用标准位于智能制造标准体系结构图的最顶层,面向行业具体需求,对A基础共性标准和B关键技术标准进行细化和落地,指导各行业推进智能制造。

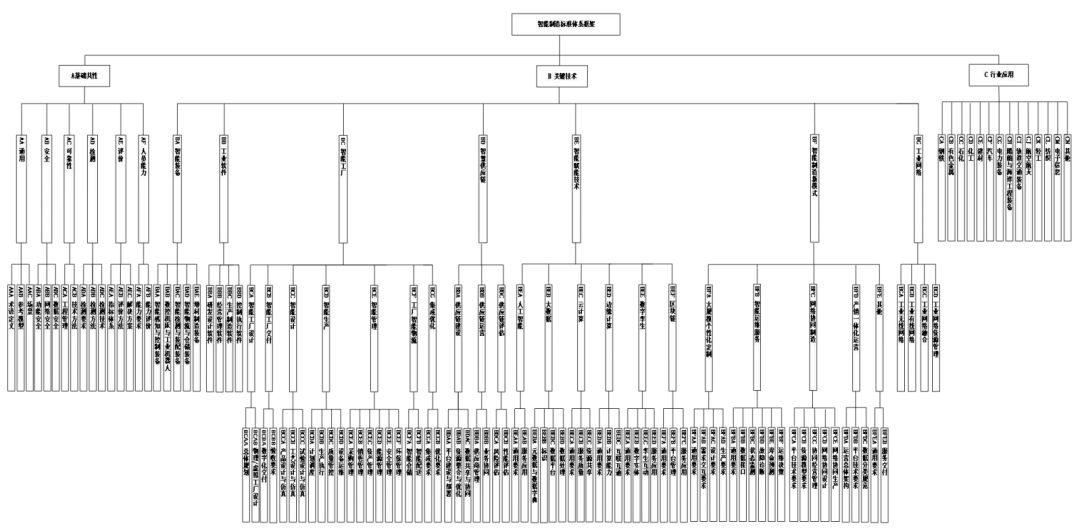

图3 智能制造标准体系框架图

四、建设内容

图4 基础共性标准子体系

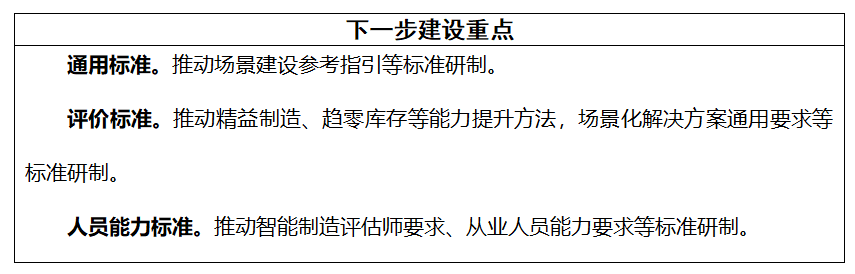

图5 智能装备标准子体系

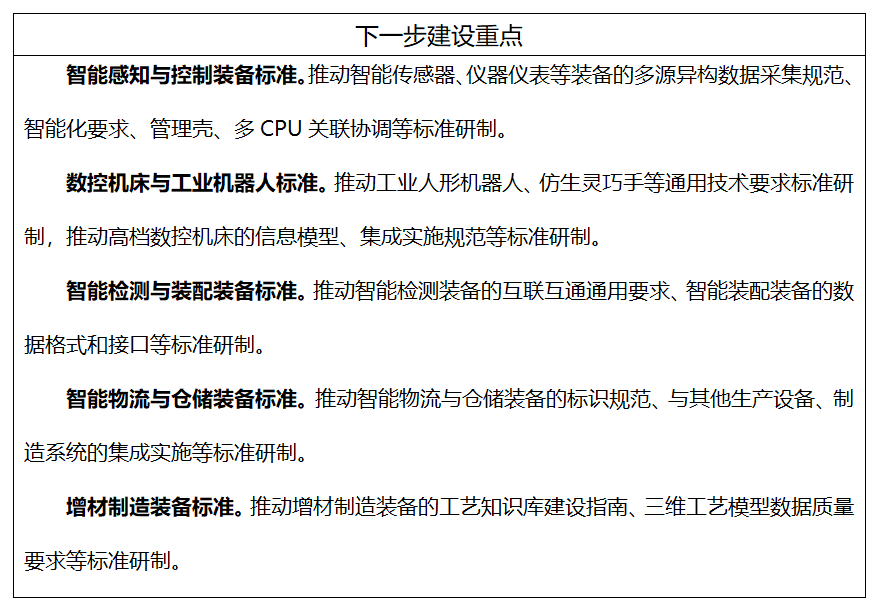

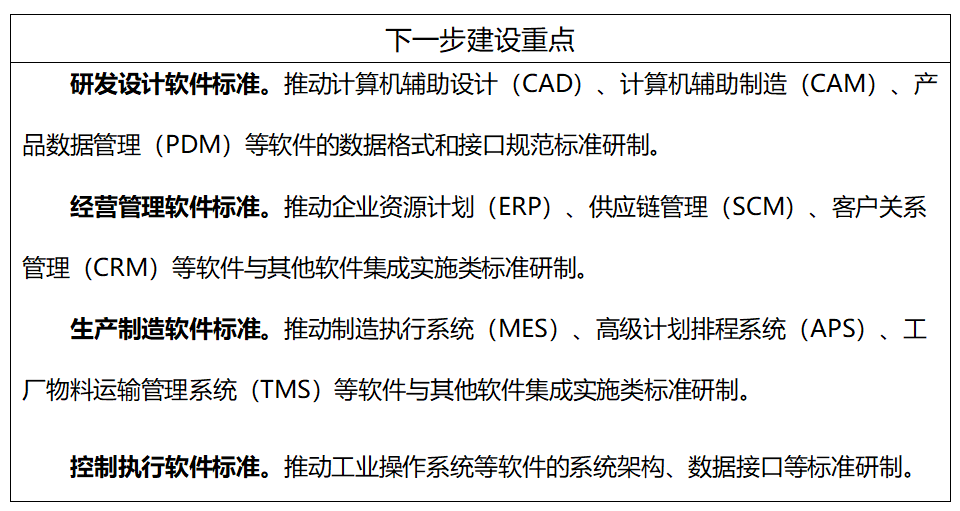

图6 工业软件标准子体系

主要包括制造执行系统(MES)、高级计划排程系统(APS)、工厂物料运输管理系统(TMS)、能源管理系统(EMS)、故障预测与健康管理软件(PHM)、运维综合保障管理(MRO)等生产制造软件应用指南和集成实施标准。

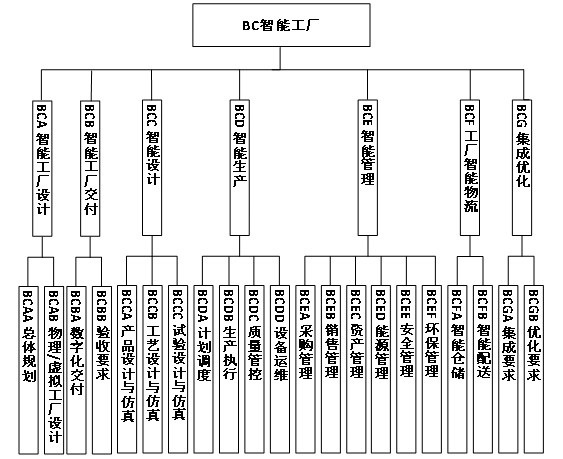

主要包括智能工厂设计、智能工厂交付、智能设计、智能生产、智能管理、工厂智能物流、集成优化等7个部分,如图7所示。主要规定智能工厂设计与交付,智能工厂运营时的设计、生产、管理、物流、系统集成等内容。

图7 智能工厂标准子体系

(1)智能工厂设计标准

(2)智能工厂交付标准

(3)智能设计标准

(4)智能生产标准

(5)智能管理标准

(6)工厂智能物流标准

(7)集成优化标准

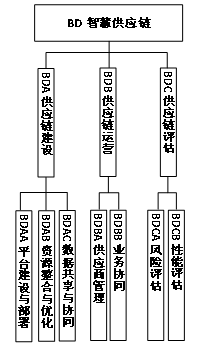

图8 智慧供应链标准子体系

5. 智能赋能技术标准

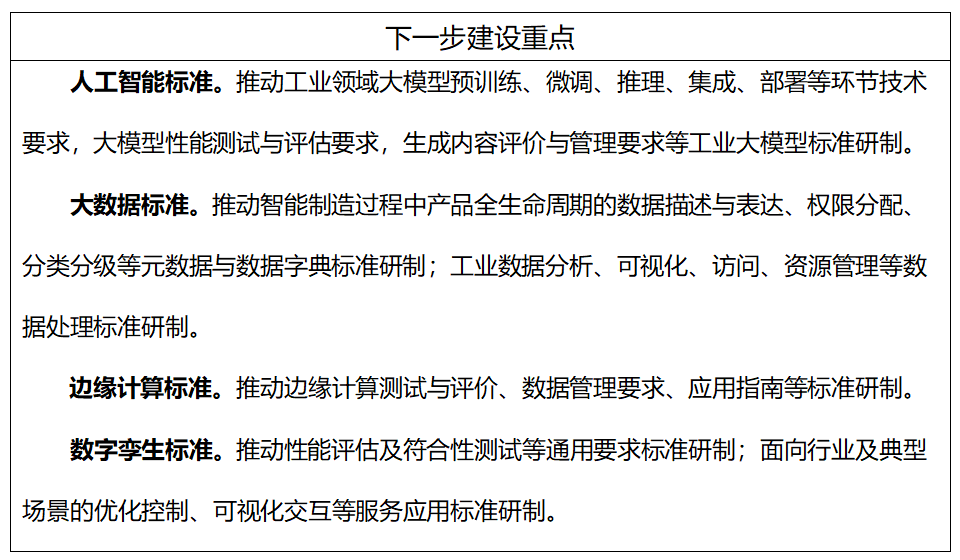

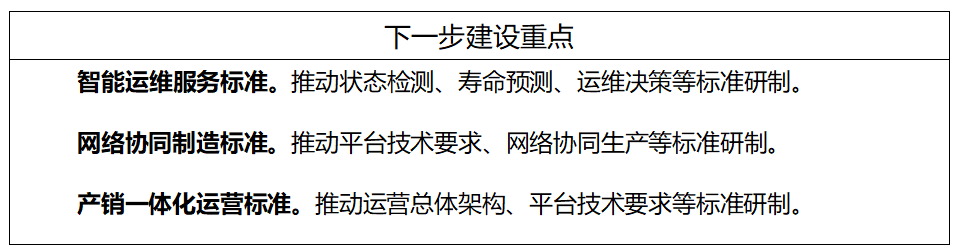

主要包括人工智能、大数据、云计算、边缘计算、数字孪生和区块链等6个部分,如图9所示。主要用于指导新技术向制造业领域融合应用,提升制造业智能化水平。

图9 智能赋能技术标准子体系

(1)人工智能标准

主要包括面向工业领域的大模型、机器学习、知识图谱的参考架构、系统要求、性能要求、测试方法、数据训练及生成内容评价等通用要求标准;面向工业领域重点行业及典型场景的模型、算法、知识及系统的集成、部署、应用、管理和运维等服务应用标准。

(2)大数据标准

主要包括面向工业领域数据的分类分级、命名规则、描述与表达、确权规则等元数据与数据字典标准;智能制造领域各类对象的标识规则、解析规范、异构标识互操作等标识标准;平台建设的要求、运维和检测评估等数据平台标准;数据采集、分析、可视化、访问、管理等数据处理标准。

(3)云计算标准

主要包括工业云参考架构、工业云操作系统等通用要求标准;面向工业云服务的服务协议、能力要求、计量指标、效果评价等服务质量标准;面向数据管理、知识库接入、资源配置等资源共享标准。

(4)边缘计算标准

主要包括应用于工业领域的边缘计算架构、边缘数据、测试与评价等通用要求标准;边缘计算节点、边缘计算平台、边缘操作系统等计算能力标准;边缘计算接口、边云协同等互联互通标准。

(5)数字孪生标准

主要包括工业领域数字孪生参考架构、功能和信息安全等通用要求标准,数字实体构建与运行管理、数据分类与表达、数据存储与处理等数字实体标准,测量感知、反馈控制等孪生互动标准,面向行业及典型场景的预测仿真、优化控制、可视化交互等服务应用标准。

(6)区块链标准

主要包括工业领域区块链参考架构、标识体系、目录寻址、系统要求等通用要求标准;基于区块链的工业互联网平台架构、工业数据存证等平台管理标准,面向行业及典型场景的供应链管理、生产溯源、质量可信管理等服务应用标准。

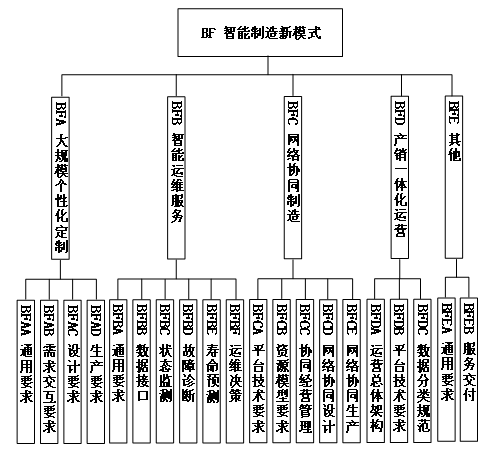

主要包括大规模个性化定制、智能运维服务、网络协同制造、产销一体化运营及其他等5个部分,如图10所示。主要用于实现产品与服务的融合、分散化制造资源的有机整合和各自核心竞争力的高度协同,解决了综合利用企业内部和外部的各类资源,提供各类规范、可靠的新兴模式问题。

图10 智能制造新模式标准子体系

大规模个性化定制标准主要包括通用要求、需求交互要求、设计要求、生产要求等标准;智能运维服务标准主要包括通用要求、数据接口、状态监测、故障诊断、寿命预测、运维决策等标准;网络协同制造标准主要包括平台技术要求、资源模型要求、协同经营管理、网络协同设计、网络协同生产等标准;产销一体化运营主要包括运营总体架构、平台技术要求、数据分类规范等标准;其他主要包括上述四类以外的智能制造新模式的通用要求和服务交付等标准。

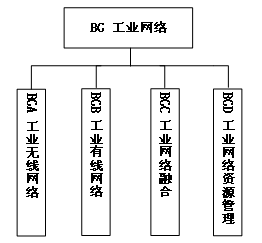

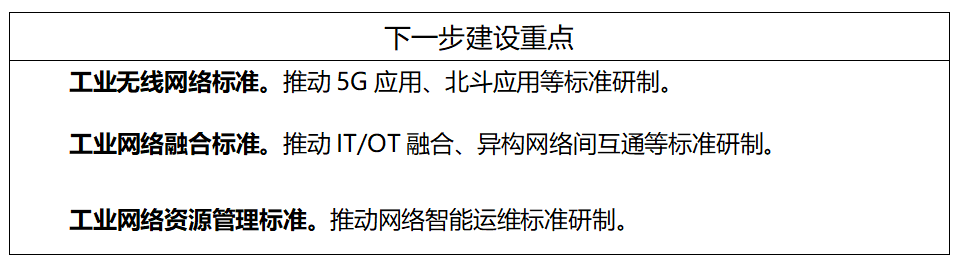

主要包括工业无线网络、工业有线网络、工业网络融合和工业网络资源管理等4个部分,如图11所示。主要用于满足智能制造环境中低时延、高可靠等网络需求,实现工业网络架构下不同层级和异构网络之间的组网,规范网络地址、服务质量、无线电频率等资源使用技术要求及网络运行管理,涉及无线电频率使用的,还应当符合相关频率使用规划和有关政策规定,以及无线电发射设备射频技术指标等要求。

图11 工业网络标准子体系

工业无线网络标准主要包括无线局域网(WLAN)、无线可寻址远程传感器高速通道(WirelessHART)、用于工厂自动化/过程自动化的工业无线网络(WIA-FA/PA)、窄带物联网(NB-IoT)、5G应用、北斗应用等标准。工业有线网络标准主要包括现场总线、工业以太网、工业无源光纤网络(xPON)、工业综合布线、单对线以太网等标准。工业网络融合标准主要包括确定性网络(DetNet)、时间敏感网络(TSN)、信息技术/运营技术(IT/OT)融合、异构网络间互通、IPv6+、高可靠组网等标准。工业网络资源管理标准主要包括网络地址管理、网络频谱管理、网络智能运维等标准。

图12 行业应用标准子体系

1.钢铁

针对钢铁行业流程长、工序界面多、生产体系复杂、单/多基地管控模式多样等特点,围绕铁钢轧大工序边侧智能工厂、单基地及企业多基地协同管控等,制定质量、物流、能源环保、安全、设备等分层集成优化管控等规范或规程类标准;围绕上料、生产、下料等环节,制定铁钢轧各工序的生产过程智能化控制、辅助工序智能化、数字孪生及工序衔接等规范或规程类标准;围绕质量缺陷检测、性能检验及工序界面转运等场景,制定智能检测装备、工业机器人及无人运输装备等智能装备类规范/规程/指南类标准;围绕新一代信息技术应用,制定工业大数据平台、数据治理、检测方法、评价模型、网络安全等规范/规程/指南类标准;制定面向行业的智能工厂评价、能力评估等实施指南标准。

2.有色金属

针对有色金属行业金属品种多、原料品质差异大、生产工艺复杂、安全要求高、物流调度频繁等特点,围绕有色金属行业采选领域的本质安全与资源集约、冶炼领域的清洁环保与节能降耗、加工领域的质量稳定与柔性生产等对数字化转型和智能化升级的实际需求,制定有色金属行业标识及数据编码规范标准;制定智能控制及智能设备设施技术要求或规范标准;制定数字化平台应用相关的数据采集、数据治理、数据安全、大数据平台、工业网络、数字孪生、机理模型及数据模型规范标准;制定面向行业的智能工厂评价、能力评估等实施指南标准。

3.石化

针对石化行业安全风险高、实控要求高、能源消耗大、环保要求高等特点,围绕智能工厂总体建设,制定智能工厂信息模型、参考架构等工厂设计规范标准;围绕新一代信息技术应用,制定人工智能、数字孪生等新技术应用规范或规程标准;围绕智能工厂核心业务,制定智能工厂运行、优化控制、安全环保、仓储物流、设备管理、现场人员定位等规范或规程标准;制定面向行业的智能工厂评价、能力评估等实施指南标准。

4.化工

针对化工行业生产易燃易爆有毒有害、行业细分领域多、企业集中入园等特点,围绕基础化学原料、化工新材料、精细化学品等细分领域,制定优化控制、安全环保、质量管控、能源管理、仓储物流、设备管理等规范标准;围绕企业数字基础设施、数据流通应用,制定工程数字化交付、新型工业控制网络等技术应用规范标准;围绕产品定制、流程模拟、操作优化等产品研发及工艺设计,制定产品知识图谱、物料属性数据等规程标准;围绕化工园区高质量发展,制定公用工程智慧监测管理、安全环保监测预警等管理规范标准;制定面向行业的智能工厂建设、智能工厂评价、能力评估等实施指南标准。

5.建材

针对建材行业细分领域多、工艺差别明显等特点,围绕水泥、玻璃、陶瓷等领域,制定工艺仿真、优化控制、质量管控、能源管理、设备管理、仓储物流管理等规范标准;围绕石灰石矿山、砂石骨料等非金属矿领域,制定智能矿山、无人驾驶矿卡等规范标准;围绕无机纤维、混凝土及水泥制品、墙体材料、防水材料等领域,制定智能工厂通用技术规范标准;围绕新一代信息技术应用,制定基于人工智能的缺陷检测、基于工业云的供应链协同等指南标准;制定面向行业的智能工厂评价、能力评估等实施指南标准。

6.汽车

针对汽车产业技术密集性强、零部件众多、产业链长、细分车型种类较多、生产工艺过程复杂等特点,围绕智能赋能技术在汽车设计研发、生产制造、物流供应链、营销、出行服务及评价等方面,突出汽车冲压、涂装、焊装、总装四大工艺特点,兼顾企业级和协同级内外智能制造应用场景,制定基于数字孪生的汽车产品研发设计、试验验证、产线制造及集成等规范标准;制定面向工厂规划仿真、工厂协同设计、工程施工模拟、产线调试、工厂交付的生产制造相关的技术要求及应用指南标准;制定用于产品及工厂评价的成熟度诊断评估、智能工厂评价、供应链协同能力评估等实施指南标准。

7.电力装备

针对电力装备行业产品种类多、个性化定制以及运维需求大等显著特点,围绕智能电网用户端及电动机等领域,制定智能工厂建设指南标准和系统集成规范;制定制造过程数字化仿真(加工过程、生产规划及布局、物流仿真)、资源数字化加工、数字化过程控制、数字化协同制造、设备远程运维、个性化定制、智能制造能力评估等实施指南标准。

五、组织实施

加强统筹协调。在工业和信息化部、国家标准化管理委员会的指导下,充分发挥国家智能制造标准化协调推进组、专家咨询组和总体组的作用,加强智能制造标准体系顶层规划与智能工厂培育、智能制造系统解决方案揭榜挂帅、智能制造标准应用试点等工作的协同,推动优秀实践成果的标准化沉淀。

加快标准研制。充分利用多部门协调、多标准化技术组织协作等机制,统筹产学研用各方力量,探索标准攻关新方法,鼓励企业积极参与,基于实践提出具有自主知识产权标准项目,加强关键技术和行业应用标准预研和试验验证能力,加快早期重点标准修订,减少标准交叉重复,提升标准有效供给。

加强标准应用。持续开展智能制造标准应用典型案例遴选,培育一批标准实践行业标杆,加大优秀成果的宣传推广力度,充分发挥地方主管部门和行业协会组织作用,开展面向行业、地方的贯标行动,加强标准的宣贯和培训,构建面向典型应用场景标准群,鼓励产业链上下游企业、中小企业开展对标行动,提升企业标准应用能力。

实施动态更新。建立标准研制与应用反馈机制,挖掘智能制造技术和产业发展标准化需求,解决智能制造发展新问题,做好智能制造标准体系规划建设,适时修订《国家智能制造标准体系建设指南》,推动更多行业开展行业智能制造标准体系研究,鼓励企业开展智能制造标准体系建设,充分发挥智能制造标准体系支撑引领作用。

加强国际合作。定期举办智能制造标准化国际论坛,积极参与国际标准化组织(ISO)、国际电工技术委员会(IEC)、国际电信联盟(ITU)等组织的国际标准化活动,积极贡献中国方案。深化中德、中法、金砖、“一带一路”等多双边合作机制,加强智能制造领域的国际标准合作。